【中2・3高1・2】高志探究全校発表会

こんにちは!一関一高の探究推進課です。

12月20日(金)に本校で高志探究の全校発表会が行われました。この発表会は高校2年生普通科が1年間かけて行った課題研究と中学校3年生、高校1年生が3ヶ月で行った中高合同課題研究の発表会です。そして中学校2年生のみなさんが、来年の中高合同課題研究のために聴講にやってきます。

多くの生徒がこの日に向けて一生懸命準備をしてきました。

この記事では、本校の生徒の課題研究の成果を紹介します!

01助言指導の先生方と宮城県古川黎明高校さんを迎えて

発表会の朝のスタートは8時過ぎから。多くの生徒が朝早くから会場設営や発表の準備を行います。

準備が整ったら、いよいよ発表会のスタートです!

助言指導をしていただいたのは、以下の方々です。

岩手大学評価室 教授 大川 一毅 様

岩手大学教育学部 教授 川田 浩一 様

盛岡大学文学部 教授 嶺岸 玲子 様

一関市市長公室政策企画課 主任主査 佐々木 さやか 様

株式会社イーハトーブ東北 代表取締役 松本 数馬 様

株式会社TOLIMS 代表取締役 片野 友貴 様

manordaいわて株式会社 マネージャー 幅下 貴文 様

お忙しい中、たくさんの方々にお越しいただきました。

助言指導者の中には本校のOB・OGの方もいらっしゃいます。助言指導者控室も本校のOB職員を交えて、同窓会のような雰囲気に包まれる時があります。発表会後には「母校の学生たちの頑張りを見ることができるのは嬉しい」と生徒に直接伝えていただくこともできました。生徒から見ると、一関一高の先輩方にこうして発表を見ていただけるのは、大変貴重な機会となっています。

また、宇都宮大学から3人の院生と学部生の方々にも参加をしていただき、助言をいただきました。

さらに、宮城県古川黎明高校さんからも3つの研究グループの生徒のみなさんが参加してくれました。昨年度に引き続き、今年もありがとうございます!

今回の発表会は50分の発表を2回行います。長い時間で区切った発表会は初めてなので少し心配していましたが、多くの生徒の感想を見ると「50分が早く感じた」という声も聞かれました。

そして、ポスターの配置は分野ごと。違う学年と混ざったポスター配置になりますが、学問領域ごとに発表を見て回ることができます。

「上級生/下級生の発表に負けないように」と頑張った人もいたようです。

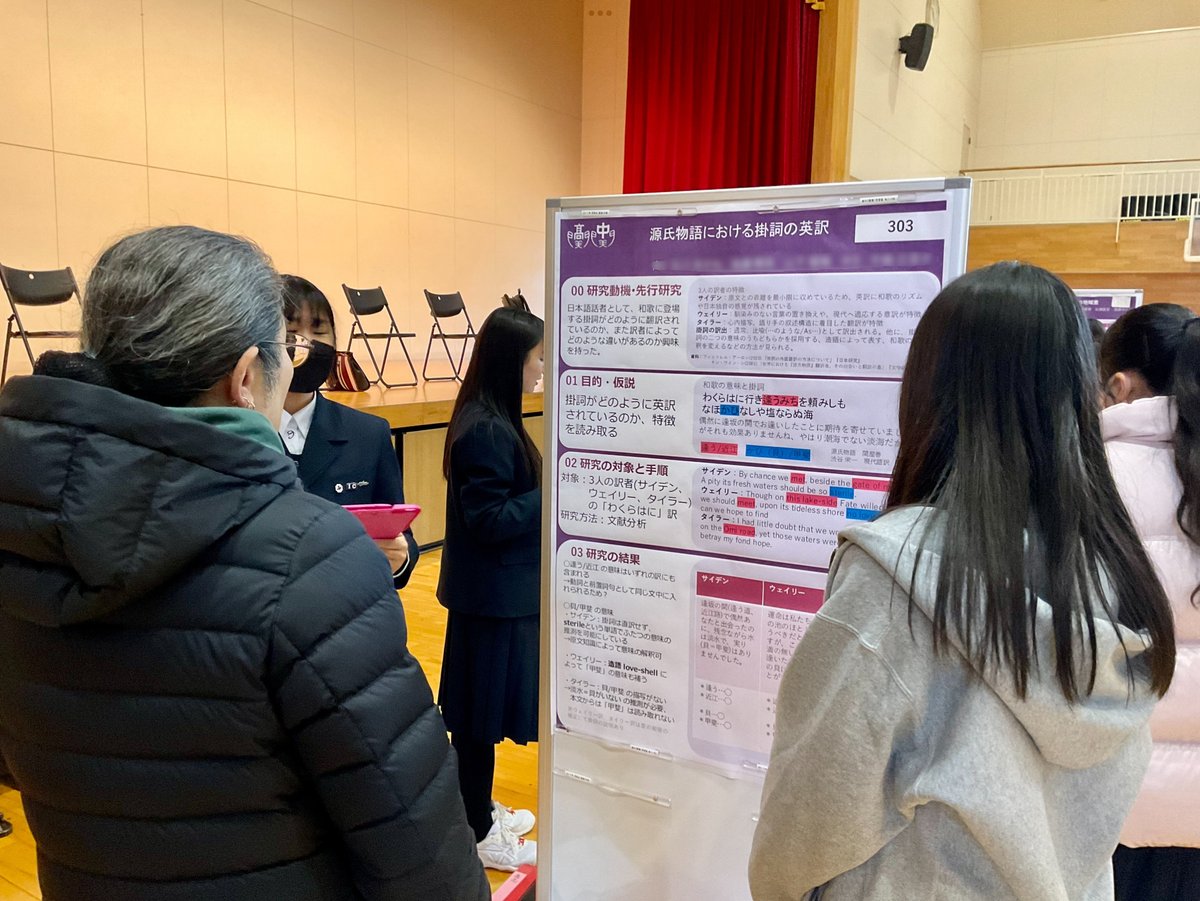

02いよいよ発表へ!

「発表をはじめてください」の合図とともに、発表会がスタートします。

今回の発表会は、ポスターの色ごとにどの学年の発表かがわかるようになっています。緑色のポスターは高校2年生、紫色のポスターは中高合同課題研究のポスターです。

03高校2年生の発表

高校2年生は昨年度の合同課題研究の発表や今年度の中間発表の経験もあります。発表を頑張るのはもちろんですが、昨年度、中高合同課題研究でグループを組んだ高校1年生たちの研究にアドバイスをしたり、質問をしたりと、これまでの経験を後輩たちの研究にも還元してくれたようにも思います。

発表している写真は撮れなかったのですが、他にも面白そうなポスターをいくつか紹介です。

まずは一関市のHPを対象とした研究です。

この研究を行った生徒の感想です。

▶︎(研究を行って)計画を立てて、具体的にいつの時期にどのようなことを進めるのかを決めるなど、見通しを持って研究を進める力が身についたと思う。また、アンケート調査の結果をもとに、どうしてそのような結果になったかを様々な視点から、より深く考察できるようになったと思う。

▶︎助言指導の先生方に発表を聞いていただいたが、褒めていただいて嬉しかったし、かつ的確なアドバイスもいただけて、今後の研究をさらに頑張ってより深めていきたいと思った。

次は高校2年生普通科理系の生徒たちの研究です。

▶︎将来の自分のやりたいことがちょっとずつ明確になってきた気がする。(中略)ただ、今やっているテーマは興味深いので、味の変化がない防カビ剤を作れるように頑張りたい。

▶︎(研究テーマが)なかなか決まらなくて焦っていたけれど、結果として完成して、発表もできてよかった。だんだんとむずかしい話になってくるので、わかりやすく説明するのに苦労した。

おそらく、高校生のうちに決めたやりたいことやなりたい職業は、大学に入ってたくさんのことを学ぶなかで少しずつ変わってくるのだと思います。高校生のうちから、こうした研究活動を実際に行う中で、自分の将来が少しずつ見えてきたというのは、課題研究に熱心に取り組んだ証拠だと思います。

04中高合同課題研究の発表

中3・高1の中高合同課題研究の発表も、時間がない中本当によく頑張りました。

ポスターの締切は前日の12:00!印刷もギリギリでしたが、当日に間に合いました。

研究発表は人生で初めてという生徒も多かったはずですが、臆すことなく発表をしていました。「助言指導の先生が来てくれなかった!」という嘆きも一部ありましたが(さすがに90以上の研究を全て回ってもらうのは難しかったです)、楽しんで発表していたようです。「楽しかった!」との感想が思っていた以上に多くて、嬉しい限りです。

中高合同課題研究からは過去にnoteに取り上げたことがある研究を2つ紹介です。

▶︎1年前は附属中の3年生として高1の先輩の指示を聞いて取り組んでいましたが、今回は自分は高1で自分が率先して指示を出したり、案を出したりすることができた。

▶︎発表を聞いてくれた中の多くの人から「1番面白かった」と言ってもらえて、大きな達成感を感じました。私たちの研究に対する質問や意見から、これからの研究に生かせそうなヒントをたくさん得ることができました。

専門の助言指導の先生もいらしていたので、多くの指摘をもらっていました。先生からは指摘やアドバイスがちゃんと伝わっていて、例年に比べて手応えがあったとコメントをいただきました。

紹介したnoteの記事はこちら▼

そして、おそらく1番中高の教員が聴きに行ったポスター発表はこちら。

▶︎研究テーマを設定するにあたって、身近なところから社会問題との繋がりを見出す力が身についた。データの示し方には課題が見られたが、今後の研究で直していきたい。

▶︎発表会では多分1番色々な先生から助言指導をいただいた班だと思っています。色々な意見を今後の研究にも生かしていきたいなと考えました。

過去に紹介したnoteの記事はこちら▼

そして、来年に向けて中高合同課題研究の発表をぜひ見てほしい、ということで、中学校2年生のみなさんが発表を聴いてくれました。

05発表会の講評と助言指導の先生方から

発表会の閉会式では、岩手大学の大川先生から講評をいただきました。

大川先生からは、「興味があるから調べた」で終わらないこと、というお話がありました。問題設定をする上では、何が問題か、どういう意味があるかをよく考えることというお話がありました。また、この探究活動は普段の教科の勉強とも関わることがコメントの中にありました。

本校の教員の話の中でも「問いを練る力」というのが話題にあがります。より良い探究活動をするために、問題発見や問題設定の力を身につけていきたいです。

さらに、発表会の後には助言指導の先生方に探究推進委員を中心に、自分たちの研究発表についてインタビューをしてました。

質問項目は主に3つです。

1 一関一高の研究でいいと感じたところ

2 今後研究活動を進める上で気をつけるところ

3 その他、関一の生徒へのメッセージ

初めての試みでしたが、生徒は積極的に色々な話を聴いてきてくれました。

インタビューをした後に、生徒がすぐにインタビュー内容をレポートとしてまとめてくれました。

その一部を紹介します。

まず、今回の研究発表で良いと感じたところを伺いました。昨年に比べて研究テーマが具体的で、科学的に検証できるものが増えていたところ、興味のあるものから研究を始めているチームが多かったことが良かったようです。また、研究方法も、インターネット調査のみではなく本から入るチームが見られたことから、研究というスタイルに近いものになっていたということも挙げられていました。次に、「今後研究活動を進める上で気をつけるべきところ」を伺いました。進めていくうちに研究の幅が広がって比較の際に関係ないものが混入したり、焦点がぼやけたりしがちであるため、比較対象を見極め、詳細へ、深いところへとテーマを絞って続けてほしいということでした。最後に、一関一高、附属中の生徒へのメッセージを伺いました。大学進学をして、興味があるものを学び、今の社会より皆さんが大人になったときの社会がより良いものになるように頑張ってほしい、とおっしゃっていました。

一つ目の今回の研究発表で良いと感じたところをお聞きしたところ、テーマ設定がとてもユニークで課題解決への紐付けがよくできていた点が良かったそうです。二つ目の今後課題研究を進める上で気をつけるべきところはその探究がなぜ必要なのか、どういう人がその探究を望んでいるのかということを常に考え、他人事ではなく自分ごとにしてどんどん深掘りをすることが大切だと仰っていました。三つ目の一関一高、附属中の生徒へのメッセージは探究の場面以外でもたくさんの選択、判断をする場面が来ると思うが、後悔ない選択をすることやその選択、判断を正解に持っていくということを頑張ってください。と仰っていました。

発表会後の振り返りの時間に、生徒にこのインタビュー資料をプリントで配付しました。多くの生徒がこの資料を蛍光ペンでマークをしながら熱心に読み込み、グループでの話し合いに役立てていました。

06生徒の感想

振り返りの時間には、生徒に発表会を終えてのアンケートに答えてもらいました。高校生の感想を中心に、どんな感想があったかを紹介しようと思います。感想はあげるとキリがないので、かなり抜粋しています。

まずはグループで協働することの大切さについて。これは特に合同課題研究に取り組んだ高校1年生の感想で多く見られました。ガイダンスでもメンバーと協力することの大切さについては触れていますが、生徒は実際に課題研究に取り組んでその大切さを実感できたようです。

▶︎学年の壁を越えて中学生と探究し、コミュニケーションを取ることの重要性を再認識した。

▶︎最初の方は話したこともない子たちと研究をすることに緊張していたし、自分が足を引っ張ってしまうのではないかと不安でいっぱいだった。しかし研究をしていく中でそんなことを考える余裕もないくらい忙しく、気づいたら意見を自分から積極的に発言するようになっていたし、何よりも研究が大変だけど楽しいと感じることができた。

▶︎私はチームで協力することよりも、自分一人で進めたい性格だったので凄く不安だったのですが、今回の活動で協力することの大切さや班活動の良さについて感じることができて良かった。自分だけでは分からないようなことも班のメンバーに聞けば良い案が出ることも多かったので、班で活動できてすごくプラスになった。

発表をする楽しさについても生徒は言及していました。具体的に何が楽しいのかな?と思って感想を読んでみると、発表には自分たちが一生懸命行った研究を知ってもらう喜びや、何度も説明をする中で自分の理解が深まっていく楽しさが書いてあったように思います。

▶︎自分達の研究した事を多くの人に知って貰えたり、興味を持ってもらえたりしたことや質問をしてもらえたことが嬉しかったし、自分自身の考えも深まって良かった。

▶︎楽しかったです。回数をこなすにつれて自分の中で研究に対する解釈が深いものになっていくのが嬉しかった。発表を褒めてくれた先生方がいて、とてもやりがいを感じた。

▶︎助言に来てくださった方々から「研究を一生懸命やっているところを見て力をもらった」という言葉をいただき、私たちの活動が誰かの力になる可能性があることを実感し、これまで頑張って来た意味の一つなのかもしれない思い、希望を感じました。

また、発表を通しての学びには質問の大切さがあることに言及している生徒も多くいました。感想を見た時に、高校1年生はなかなか質問を出せなかったという感想がある一方で、高校2年生は質問やアドバイスを積極的に行えたように思います。

▶︎部活の先輩も発表を聞きに来てくれたのですが、ただの質問や意見ではなく、現時点である自分の考えと絡ませて、「~ということがあるから、日本ではこの取り組みが遅れているのではないか。」と自分たちがなるほど!と思うような発言をしてくれたことから、発表やポスターを見てくれたんだなというのが伝わってとても嬉しかったです。私もこのような積極的な姿勢で発表を聞くのを心がけていきたいと思いました。

▶︎発表することは難しく大変だと感じたけれど、研究活動を通してひとつを突き詰めていくことは楽しいと感じたし、質問を通して自分のなかにはなかった考え方や、視点、方法などを学ぶことができてとても勉強になった。(中略)しかし、自分から質問することができなかったため、他グループの発表を聞いて終わりにするのではなく疑問点を探していきたいと思った。

さらに、当日、部活動の大会で発表会に参加できなかった生徒たちからも、自分たちの研究を振り返ってのコメントがありました。その中で読んでいて研究が充実していたんだな、と思う感想を紹介します。

▶︎部活の全国大会で発表会に参加できず、非常に悔しかった。それは、今まで充実した高志探究をしてきたからであり、私も発表会を経験したかったし沢山伝えたいことがあったからである。それでも私は他の班に負けないくらい充実した研究ができたと自負している。リーダーとしてこの班で研究ができたこと、アポ取りに苦戦したこと、様々なことが私のこれからの力になってくれると考える。これからはこの力を生かし、様々なことを楽しみながら、充実させながら、好奇心と探究心をもって過ごしていきたい。

一関一高の探究活動も、まだまだ良くしていけるところがたくさんあります。生徒は「次の」やるべきこと、「次の」研究テーマに取り組んでいきます。

そうした生徒の取り組みを発信していけるように、noteの作成も頑張っていこうと思います。